#鴉片戰爭日誌 林維喜案事件簿

時間:1839年3月20日

地點:廣東省城

事件:

(今日風平浪靜。)

#知史討論:

真相:中国百姓在鸦片战争中的角色

作者:雷邺羡

清政府武器落後、腐敗無能,是教科書總結輸掉鴉片戰爭的原因,但是戰爭不僅是政府之間的事,更是國家之間的較量,那麼非政府的民間力量,即老百姓在這場戰爭中又扮演了什麼角色?

一、事出有因

十四世紀到十七世紀,當東方還在帝國時代緩慢爬行的時候,西方先後開始了“文藝復興”、“宗教改革”和“地理大發現”。意識形態大幅改變的西方人開始追求享受商品和商品帶來的巨額利潤。

第一批開拓者是葡萄牙人。明嘉靖三十二年(1553年),他們來到中國,並在四年後佔據澳門為殖民地開始貿易。看到葡萄牙人掙錢後眼紅的西歐各國,也紛紛開始與中國貿易,這裡有西班牙、荷蘭、英國和法國。

1606年荷蘭人將茶葉帶入歐洲,不過歐洲人並未對它有興趣,直到英國人再將茶葉帶回歐洲並大力推薦後,茶葉才成為歐洲人日常消費品。從1685年到1759年,英國人從中國採購的茶葉由8萬多磅增長到269磅,增長了30 多倍。(全球的人性是必然想通的,在一個地方被人認可,在其他地方也應是這樣的,當年英國人推薦茶葉和1996年互聯網人推薦互聯網,還有2005年銀行推薦理財,做生意的哲學看來是古今一致的)。

在英國人的努力下,茶葉成為中國出口到歐洲的最大宗貨物,占歐洲從中國進口商品的50%以上。英國也成為歐洲對華貿易的主力。到十八世紀末,英國對中國的貿易輸入值已占西歐諸國總值的90%左右,輸出值為70%左右,英國已成為中國第一大外貿進出口國。

雖然海外貿易給中國帶來大量的經濟實惠,不過明清兩代的統治者並不知曉這些,他們更在乎自己統治的安全性。明清兩代大部分時間都實行海禁,主要是怕海內外勾結顛覆政權。

這種情況下,作為對華第一大貿易國的英國就想與中國政府正式開展貿易合作。不過,當時西歐諸國戰爭不斷,英國人無力東顧。

政府靠不上,商人們就自己動手。清乾隆二十四年(1759年),一個叫洪仁輝的英國商人,假冒英國的四品官,通過賄賂知府靈毓2500西班牙銀元,在不到幾周的時間內,就讓乾隆看到了這個英國商人的信件。(都說外國人不懂中國文化,大概不懂的人多是外國百姓和部分假學者,在歷史上以商人為職業的洋人對各國的文化貌似都懂得很)。

信上,洪仁輝希望中國多開通商口岸,且提高洋人在華的生活待遇。在清前期,洋人來貿易就如同囚徒一般。他們只能和特定的十三行交易,而且被重重機構管制。在中國人眼中,他們是待宰的肥羊,是被敲詐勒索送銀子的人,可以生存就夠了,還妄談待遇!

對涉外事件敏感的乾隆,為了王朝的安全和體面,下令徹查此事。最後的結果是,凡是涉嫌此事的人員,多被處死,洪仁輝本人在澳門被囚禁三年。

這件事讓英國人認為必須正式互訪,才能開展貿易合作。1764年經過工業革命成為海上霸主的英國人有力量正式訪問中國。清乾隆五十七年(1792年)一封英國人來拜乾隆八十大壽的帖子放到了乾隆的面前。(在中國不知道英吉利這個國家在哪的時候,英國人卻知道中國的最高統治者要過80大壽,這不僅僅是科技的勝利,更是控制環境的文化的勝利)

二、對立已久的朝廷和百姓

1793年7月,英國使團抵達中國第一片土地舟山,眼前看到的情景並不是傳言中富庶繁榮、禮貌謙和的大國,到處都是觸目驚心的貧窮,人與人之間關係冷漠,毫無道德可言,官員與百姓的關係即緊張又匪夷所思,而且差距極大。

使團成員到舟山之後,便換乘由清政府提供的船隻逆白河而上。他們的記載中這樣描述道,房屋基本都是泥牆平房並用茅草蓋頂,老百姓都消瘦的可憐。為我們服務的中國人,總是爭搶我們的殘羹冷炙,還有用過的茶葉,之後對我們千恩萬謝。

在每天的航行中,都有看熱鬧的中國人,有一次特別多,使得河道擁擠不堪。有好些人多的小船不慎翻船,但是卻沒人想去救他們,我們想去救人,但中國的水手說船快停不下來,我們就眼睜睜的看著好多人淹死,而其他人無動於衷。

皇帝給了我們很多豬羊,由於太多,有些死掉的豬羊就扔掉了,但是中國人卻哄搶這些屍體。事實上,凡是能吃的中國人都吃,包括腐爛發臭的食物。到處都是死嬰,好多死嬰在街道和河道中,但是中國人都熟視無睹,就如同看到死狗的屍體一樣,不,也許死狗的屍體會讓他們更值得注意一下。

在開往天津的過程中,我們需要一些導航員和縴夫,中國的官員很爽快的答應了。本以為他們會高價懸賞,沒想到他們非但不出錢,還強迫一些人背井離鄉服苦役。這些中國人嚇壞了,跪在地上哀求,官員們則用刑法,這些人最後不得不順從。

不過這些表面順從的中國人都有自己的小算盤,他們在沒有官員的時候非常活潑歡樂,一旦官員出現則呆若木雞。雖然表面上他們答應服苦役,但是私下裡卻不斷的逃跑。他們表面的恭順是為了不受刑法,不過私下裡卻充滿了對官員的仇恨。

在從天津到北京的行程中,每一站都改由官員接待使團。官員們每天吃幾頓飯,而且極其奢侈,大多數都會被扔掉。他們大多是胖子,而且主要的工作就是吃。這些人的房屋極其豪華,和普通人形成鮮明的對比。

中國的貧富差距之大,是我們見過的最厲害的國家。這裡所有的富人幾乎同時都是權力所有者。中國人的財富積累主要是靠權力來豪奪。中國的專制是超經濟的,經濟永遠屈從於政治。窮人處在官吏的淫威之下,他們沒有任何訴苦伸冤的機會。所以,對於中國人來說,做官便是他的宗教。

使團在獲得第一手資料後,又綜合法律、政體等多方因素得出中國人的困苦,除了人口壓力這一自然因素以外,其主要原因是落後的文化控制方法帶來的專制主義。

專制主義摧毀了中國人的財產安全,從而摧毀了中國進步的因素。進步只有在一個人可以不受干擾享受自己勞動成果的時候才能發生。但中國首先考慮的是皇帝的利益,中國只有統治者和被統治者。

三、為自己腸胃奮鬥的中國百姓

專制主義不斷的摧殘著中國的老百姓,終於為了吃飯爆發了白蓮教、天理教起義。不過起義失敗,專制主義繼續橫行。它不僅繼續摧殘著老百姓,還限制著中英貿易。

1840年為貿易開打了鴉片戰爭,中國人戰敗,準確的說是滿族人領導的軍隊戰敗。雖然割地賠款,但是對於老百姓而言卻有了新的改善生活的方法。

清咸豐八年(1858年)為修改不平的條約而來中國的英國艦隊,在去往天津的路上遇到很多中國農民,每當船隻停靠後,很多農民都會匍匐在河邊,大聲喊叫“大王好,請下船統治我們”。

英國艦隊的成員指出,某些農民會追蹤者艦船,而他們的身上看不到一點敵意。偶爾船迷失了方向,或者陷入河道的爛泥裡。我們會請這些農民幫忙,之後用銅錢和餅乾等酬謝他們,他們都非常的高興。有時法國人會扔些小錢到農民堆裡,看他們爭搶。

英軍的翻譯會和當地的中國人聊聊,之後他們發現,多數的中國人對清政府並不是很忠心,對敵對的太平天國也沒有什麼興趣。對於中國的內戰,他們其實漠不關心,最關心的是怎麼能吃飽肚子。

兩年之後的清咸豐十年(1860年),為了繼續擴大成果,洋人又來了,但是這次為了一次性取得重大成果,軍隊人數龐大的多。為了維護後勤,同時節約成本,洋人雇傭了三千廣州人來做後勤工作。

軍需官這樣描述這些人,他們月薪9元,每日的口糧有米和肉,他們受金錢的誘惑而和他們的政府作對。他們勤奮、脾氣好而且對中國北方人沒有同情心。

同上次一樣,路上還是有得到報酬的農民提供説明,甚至在戰鬥區域,為了討好洋人得到錢財,被清軍強制服役的一些苦力提供了清軍的陷阱、防禦工事和兵力佈置。

歡迎暢所欲言,加入#知史討論。

(本文由「歷史春秋網」授權「知史」轉載繁體字版,特此鳴謝。)

網站簡介:

歷史春秋網(www.lishichunqiu.com)成立於2010年6月,是一個以歷史為核心的文化資訊門戶網站,提供中國古代歷史、政治軍事、經濟文化、中醫養生、書畫藝術、古董收藏、宗教哲學等內容。致力於傳承國學經典,弘揚中華優秀傳統文化。

#知史 #長知史 #歷史 #中國歷史 #鴉片戰爭 #林維喜案 #林維喜 #林則徐 #禁煙 #禁毒 #日誌 #知史討論

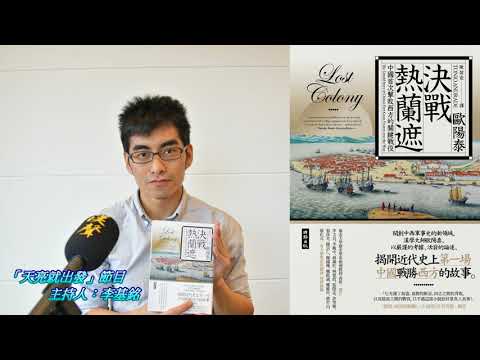

同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過1,790的網紅李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道,也在其Youtube影片中提到,本集主題:「決戰熱蘭遮:中國首次擊敗西方的關鍵戰役」新書介紹 專訪企劃:林進韋 本書特色: 這場戰役,改寫了台灣百年的命運 開創中西軍事史的新領域,史景遷高徒歐陽泰,以嚴謹的考據、活潑的論述,揭開近代史上第一場中國戰勝西方的故事。 一六六一年,鄭成功復明事業受挫,從南京撤退...

荷蘭西班牙戰爭原因 在 CUP 媒體 Facebook 的最佳貼文

一所紀念解除圍城之危的大學,與「自由」有何關係?

萊頓大學成立於荷蘭抵抗西班牙統治的關鍵時期,造成這場叛變有兩個主要原因:宗教及政治,兩大層面的自由難以調和。起義領導人奧蘭治的威廉,提議建立大學時,希望大學能「不限於宗教事務,在涉及公共利益的事項上,對自由及良好法治國家提供堅定支持。」

詳細全文:

http://bit.ly/2q1yBFa

延伸專題:

【不在沉默中爆發,就在沉默中滅亡】

http://bit.ly/2CxFSPy

【重返逆權現場:韓國酷刑室證抗暴之路】

http://bit.ly/2Nn9hAX

【柏林圍牆倒下 —— 歷史的偶然】

http://bit.ly/36HXwOs

==========================

在 www.cup.com.hk 留下你的電郵地址,即可免費訂閱星期一至五 CUP 媒體 的日誌。

🎦 YouTube 👉 https://goo.gl/4ZetJ5

🎙️ CUPodcast 👉 https://bit.ly/35HZaBp

📸 Instagram 👉 www.instagram.com/cupmedia/

💬 Telegram 👉 https://t.me/cupmedia

📣 WhatsApp 👉https://bit.ly/2W1kPye

荷蘭西班牙戰爭原因 在 BennyLeung.com Facebook 的最讚貼文

【BBC中文網】南海泡沫:英國300年前一次金融危機留給後世的遺產

作為現代金融市場的鼻祖之一,英國倫敦股市見證過無數跌宕、狂熱、股災和危機,第一次重大危機發生在300年前,史稱南海泡沫。

南海公司是一家身份特殊、業務創新的英國海外貿易公司,實際以金融投資為主業,1713年開始在倫敦股市釀出泡沫,1720年春夏南海股價驟升急跌,股市泡沫破裂,觸發政壇動蕩,同時也催生了市場監管、政府行為約束、潛在風險控制等現代金融市場要素的公共討論。後人研究還發現假新聞對泡沫興起和破裂所起的作用。

南海泡沫破裂,當時輿論嘩然,各界群情激昂。政客義正詞嚴地要求展開調查挖出元兇;南海公司董事會成員被批叛國、欺詐,被傳召到議會出席問訊。文人墨客以詩歌、檄文,諷刺漫畫和舞台戲劇抨擊市場和那些被認為的始作俑者。英國財相一度被關押在倫敦塔。

風波最終平息之後,南海泡沫成了金融醜聞的同義詞,逐漸又成為經濟學一個專用名詞,指脫離常規的投資狂潮引發的股價暴漲和暴跌,以及之後的大混亂。

不過,即使到了今天,經濟歷史專家們仍找不到南海泡沫之後經濟陷入長時間衰退或持續低迷的證據。因此,有人認為它就是一樁金融醜聞,因為各種原因,被誇大成傳聞中的危機。

戰爭、股市和販奴

要了解當年究竟發生了什麼,需要先回顧一下現代金融市場的出現和早期的混沌狀態。

據史料記載,倫敦金融市場的誕生跟1688-1697年那場歐洲大陸上的戰爭有直接關係。那場戰爭被稱為九年戰爭、大同盟戰爭和其他一些名稱。起因是法王路易十四在歐洲大肆擴張版圖,遭荷蘭、瑞典、神聖羅馬帝國哈布斯堡王朝、英國和西班牙等國結盟抵抗。

為了籌集戰爭資金,英國統治當局從1690年開始在倫敦逐步建立具有現代金融市場元素的證券交易市場,1694年成立了中央銀行 — 英格蘭銀行,發行了有史以來第一批國債,並且開始發行匯票,即一種帶有「承諾付款」的代金券。

當時還開始盛行彩票、年金、股份公司、保險公司,以及各式各樣的賺錢理財計劃。歐洲大陸上,荷蘭和法國金融投資業發展迅速,跟倫敦遙相呼應。倫敦金融市場就在這段時間積累了大量財富,不斷壯大。

1713年,西班牙王位繼承戰爭結束,根據《烏得勒支條約》,英國獲得向西班牙控制的南美洲販運奴隸的權利,每年一船黑奴,為期33年;作為回報,英國允許西班牙進入英國皇家非洲公司控制的非洲西海岸所有的英國致殖民地。

這時,南海公司已經成立兩年。公司全名:大不列顛商人與南海及其他美洲各地通商並促進漁業的公司, 主營業務是海外貿易,股份制。

泡沫興起、膨脹

泡沫背後的真正原因很複雜。

南海公司跟政府做了一筆交易,從政府手裏買斷西班牙南海貿易的合同,然後政府發行的國債都打包交給南海公司管理,每年付利息。

買了國債的人可以把票據拿去折換成南海公司的股票,從政府的債主變成南海公司股東,不再拿債務利息,改拿分紅股息。國債不能買賣,但南海公司的股票可以交易。政府則把自己的債主從無數公眾變成一個,南海公司。

南海公司的創始股東包括財政大臣羅伯特·哈利(Robert Harley)和一位曾經經營彩票的金融家約翰·布朗特(John Blunt)。布朗特因為創辦南海公司,後來還封了爵位。

南海公司與老牌奴隸貿易公司「皇家非洲公司」合作,從大西洋向南美運了數千名奴隸,還得到皇家海軍護航。這更加深了公眾對南海公司得到政府撐腰的猜測,因此對它的股票更放心、更熱切。

到1720年夏天,南海公司的股票被高估,帶動大市上漲,其他公司的股價也水漲船高。部分原因是許多新手進入股市盲目從眾,還有一個原因是當時法國股市崩潰,不少投資資金流入倫敦,助燃了倫敦股市泡沫。

但是,南海公司向股東承諾的南美貿易活動和豐厚利潤始終沒有真正兌現,而公司的行為也越來越像一家銀行,開始借錢給自家股票的潛在投資者,以維持市場需求,推高價格,鞏固泡泡。

史學家愛麗絲·馬普爾斯(Alice Marples)博士指出,當時賣給投資的股票數量是實際可以交易股票數量的一倍多,從新股東手裏得來的錢被用來支付向老股東承諾的高額股息。現在有人形容那就像18世紀的龐茲騙局。

金融泡沫一旦開始膨脹,在一段時間內會迅速吸引更多各式各樣的投資者,包括新手和投機者,股價被迅速哄抬到無法持續的高位,然後遇到最後一根稻草,或因為某個偶然契機,開始暴跌。南海公司的股票從1719年到1720年底,股價飆升10倍,於1720年8月觸頂,然後斷崖式跌落,到年底跌破初始價。

當時的人們沒見過這種驚心動魄的跌宕。

狂歡盛宴結束

據一位古物和自然哲學家威廉·斯托克利(William Stukeley)在《艾薩克·牛頓爵士的回憶錄》(1752年)所述,1720年9月,南海公司股價第一次垂直下跌後,「世界正處於極大的困擾之中,成千上萬的家庭被毀」。這次股市崩潰最令人驚駭之處是社會各個層面幾乎無一倖免,投資巨大的精英階層成員和機構受打擊尤其嚴重,包括皇家學會,曾擔任皇家鑄幣廠廠長的物理學家艾薩克·牛頓(Isaac Newton)。

但是,也有幸運、精明的投資者在這幾個月的股市跌宕中找凖時機有所斬獲,比如文具商托馬斯·蓋伊(Thomas Guy)在南海公司股價從峰值跌到一半時出售自己的持股,賺了一大筆,1721年用這筆錢在倫敦泰晤士河邊建了蓋伊醫院(Thomas Guy Hospital),載入史冊。

牽涉面如此之廣的金融災禍,議會不能不展開調查,然後發現內幕交易和貪污賄賂的證據,公司幾個董事受到懲罰,包括位居內閣的高官。他們受到彈劾,私人資產和物業被沒收用來補償投資者,剩下的股份分配給東印度公司和英格蘭銀行。負責將國債打包給南海公司管理的財相艾斯拉伯(John Aislabe) 被撤職並一度監禁在倫敦塔。

最後,新上任的第一財政大臣羅伯特·沃波勒(Robert Walpole)通過巧妙的政治手段安撫公眾,為王室和金融業止損,而南海公司繼續運營,一直到1853年。

醜聞、危機和假消息

債務證券化、政府官員假公濟私、投資公眾盲從和市場的貪婪、變化莫測,似乎在300年前這場金融泡沫中登場。

英國南安普頓大學經濟學和經濟史講師海倫·鮑爾(Helen Paul)認為,南海公司泡沫破裂,究其實質應該就是一樁醜聞,雖然社會各階層都以不同形式和程度捲入其中,但跟1929年和2008年的股市泡沫破裂導致世界經濟危機不同,之所以被如此重墨渲染成金融史上第一次重大危機,一個重要原因是假消息橫行,引爆了公眾集體憤怒和道德恐慌,即使公眾對真正發生了什麼事並不了解。

鮑爾指出,首先,這件事發生在證券市場早期階段。這意味著監管、理論和法規都處於萌芽狀態或者根本還沒影子,財經記者這個概念還沒出現。公眾最容易獲得的相關資訊就是口口相傳的信息,包括無稽之談和陰謀論。

其次,這件事越燃越烈的另一個原因是傳聞投資者可以索賠,補回損失。所以,很多人便誇大自己的虧損。民間流傳的虧損規模跟史料能夠提供證據支持的損失相差極大。

再者,遇到這類影響範圍如此之廣又涉及錢財、股票投資的公共事件,輿情必然洶洶,必然會出現萬夫所指的公敵,而那個年代最容易淪為替罪羊的是外國人和出頭露面、參與金融投資的女性,還有不少宗教團體。

最缺乏的是客觀冷靜的報道和分析,於是醜聞二次發酵。

牛頓項目研究員馬普爾斯博士認為,南海公司的業務包含大量政治元素,這是泡沫形成的一個重要因素,因為在公眾心目中它的後台幾乎就是政府,而且大量社會頭面人物都加入了這種全新的理財投資活動。

更重要的是,這家公司似乎提供了一條從王公貴族到市井小民都能站在同一條起跑線上,共同「快速致富」之路。當時,從國王到女僕都買了南海公司的股票,交易盛況空前。

有過這種慘痛經歷後,公眾開始意識到市場的複雜性和反覆無常。

馬普爾斯博士指出,南海公司泡沫的破裂,再加上法國和荷蘭等地陸續發生類似的市場風波,把金融投機、新金融投資工具的價值及其風險等新問題擺到公眾眼前,推動了圍繞市場監管的確立、政府行為規範及腐敗風險管控機制的建立的公共辯論。

#歷史 #經濟 #金融 #投資 #貿易

荷蘭西班牙戰爭原因 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的精選貼文

本集主題:「決戰熱蘭遮:中國首次擊敗西方的關鍵戰役」新書介紹

專訪企劃:林進韋

本書特色:

這場戰役,改寫了台灣百年的命運

開創中西軍事史的新領域,史景遷高徒歐陽泰,以嚴謹的考據、活潑的論述,揭開近代史上第一場中國戰勝西方的故事。

一六六一年,鄭成功復明事業受挫,從南京撤退回廈門,準備攻打台灣。他寫信給駐台的荷屬東印度公司長官揆一,表明希望收回父親鄭芝龍「租借」給東印度公司的土地。時值東印度公司統治台灣三十餘年,台灣成為荷蘭海外最大殖民地,作為台灣長官的揆一當然不願拱手相讓。雙方衝突一觸及發,展開長達一年的台荷之戰。

當時,荷蘭在與英國的競爭中勝出,並擊敗西班牙與葡萄牙,成為世界上最強大的帝國。

然而受過嚴格軍事訓練、架駛技術優良、船艦配備大砲的荷蘭精兵,卻輸給他們眼中由海盜與海商組成的鄭軍。原因究竟為何?

聲名鵲起的漢學家歐陽泰,在挑戰全球史領域的重大議題:「為何西方主宰了近代世界的形成?而非中國?」之中,發現了鄭成功與荷蘭東印度公司之戰的重要性。歐陽泰以此戰為主軸,詳細地描述了這場十七世紀中最具世界史意義的戰爭細節,以及台荷雙方在軍事科技及戰略的差異,如何讓鄭成功翻轉本來可能失敗的結局。

透過這場影響東西未來百年布局之戰,我們得以一窺火藥科技發展的堂奧,以及科技對戰爭成王敗寇之影響,並打破過往「十五世紀後西方突飛猛進」之推論,驗證了十七世紀中西實力尚在勢均力敵的年代。

本書融合歐洲軍事卓越主義與歷史修正主義學派的優點,為軍事史研究中的傑作。更難能可貴的是,歐陽泰挖掘大量的文獻,化繁為簡,還原台荷大戰的現場,使讀者彷彿身臨其境,鳥瞰全局。是研究台灣史的學者及一般大眾不可錯過的精彩作品。

作者介紹:歐陽泰 Tonio Andrade

西方漢學界的著名學者,近十年最重要的全球史學者之一。耶魯大學歷史學博士,師承西方漢學巨擘史景遷(Jonathan D. Spence)、十六到十七世紀歐洲史專家帕克(Geoffrey Parker)。曾任埃默里大學(Emory University)東亞系系主任,主要研究領域為殖民主義比較研究及中國史與全球史。著有《福爾摩沙如何變成臺灣府?》(How Taiwan Became Chinese)、《決戰熱蘭遮》(Lost Colony)等。

新書《火藥時代》寫作時間原本在《決戰熱蘭遮》之前,以「西方為何能取得現代世界的主導權?中國為何衰落?」為題,探討東西方在軍事發展上的分野與西方為何能產生軍事優勢。描述鄭成功與荷蘭東印度公司之戰的《決戰熱蘭遮》,提供了十七世紀歐洲經歷軍事革命時,雙方實力尚在均勢的最佳證明。《火藥時代》則給予更寬廣的視野,把此問題延伸到「為何西方的軍事優勢產生於工業革命之後?」透過論述西元九一○年至一九○○年東西兩方的軍事科技演變,解答歐洲能撼動近代世界版圖的原因。